未だに理解が及んでいない「二以上勤務届とは」出さないとどうなる?

近年、副業・兼業が一般化する中で、複数の事業所において社会保険の加入条件を満たす「二以上勤務者」が増えています。この記事では、二以上勤務者の定義、手続き、保険料の取り扱い、実務上の留意点について解説します。

二以上勤務者とは

「二以上勤務者」とは、複数の事業所で健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を有する人を指します。主に以下のようなケースが該当します。

- 複数の法人でそれぞれ代表や常勤役員となっている場合

- 一方の会社で代表や常勤役員、他方の会社で従業員として被保険者要件を満たして雇用されている場合

- 複数の事業所で雇用され、いずれでも被保険者要件を満たす場合

※転職時の年次有給化消化期間中も含まれます。

資格取得・喪失の手続き

二以上勤務者となった場合、すべての該当事業所で資格取得届を提出し、同時に「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届(通称:二以上勤務届)」を提出します。

- 主たる事業所は本人が選択(原則は本人が申請をする。ただ、実務上は企業側が手続きをすることが多いです。)

- 健康保険組合に加入する場合は、厚生年金資格取得後に届出

出さないとどうなる?

入社時に社会保険の資格取得が実施されるので義務は果たされているため罰則とうはありませんが、厚生年金が2重で資格取得つまり正規の金額を二重で支払っているため二以上勤務者側は損します。

また、厚生年金加入記録に不備が生じるため以下のようなエラーメッセージが表示される状態になり年金ネットで正常に加入記録を確認することが不可能となります。

年金記録が不備となっているので当然

- 私の履歴整理表の作成

- 電子版「被保険者記録照会回答票」の閲覧

- 届出書の作成

これらも行えません。

二以上勤務届って誰が出すの?

二以上勤務届は、原則二以上勤務者にあたる被保険者本人が作成して提出することになっているが、事業者によっては代理で提出してくれるケースもあるので、まずは選択事業所とする企業の人事に二以上勤務者にあたることを説明してみよう。

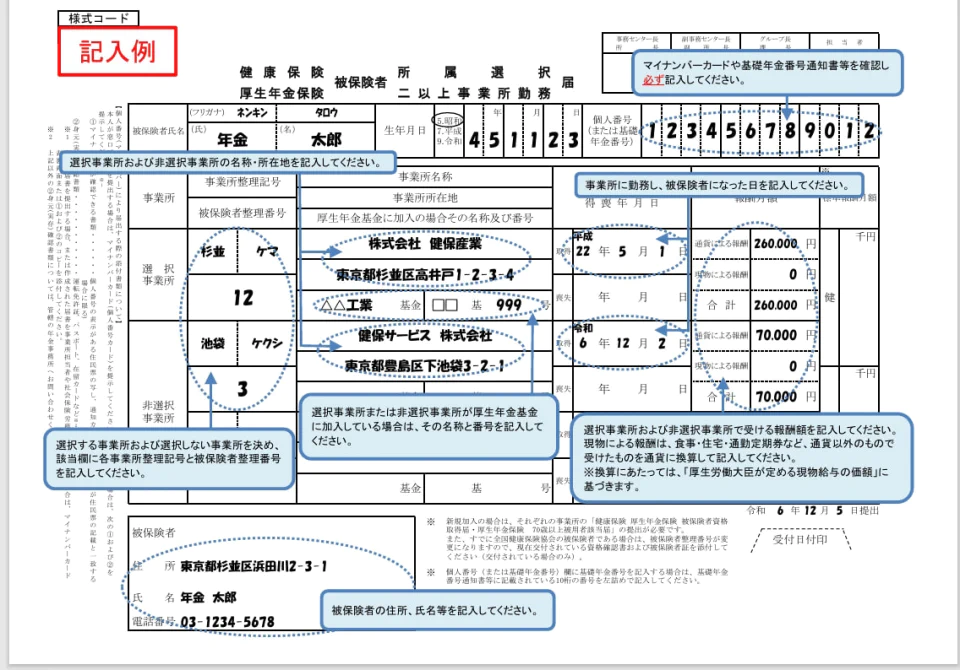

上図が二以上「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」

と呼ばれる様式でこの届出書は以下3つの届出の役割を担っている。

- 健康保険被保険者所属選択

- 厚生年金保険被保険者所属選択

- 二以上事業所勤務届

健康保険被保険者所属選択では、二以上の健康保険において保険証を発行する事業者を選択する役目がある。ただし年金機構の様式は協会けんぽでのみ有効であるため各健康保険組合が作成する様式を使用する必要がある場合がある。

厚生年金保険被保険者所属選択では、二以上の年金保険資格者の年金事務を執り行う年金事務所の選択を行う。

二以上勤務届は主とする事業主を選択し各事業所から報酬月額を把握し合算して算出する標準月額報酬を確定させ案分率を決める役割がある。

提出先は?

健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」の提出先は、勤務先の健康保険組合の有無で複数になったりする場合がある。

- 協会けんぽx協会けんぽ=選択事業所管轄の年金事務所

- 協会けんぽx健康保険組合=選択事業所の健康保険組合+管轄年金事務所

- 健康保険組合x健康保険組合=選択事業所の健康保険組合+管轄年金事務所

記入方法

様式上半分は被保険者情報欄なので基本共通である。

- 氏名

- フリガナ

- 生年月日

- 個人番号または基礎年金番号

個人番号を使用する場合で郵送や事業者を経由して提出する場合は、身元確認とマイナンバー確認の目的で必ずマイナンバーカードのコピーを提出する必要がある。

SmartHRなどで事前に個人番号情報を収集している場合は、コピー用意しなくても事業者側で用意できる場合もあるがコピーを添えておくとよいだろう。

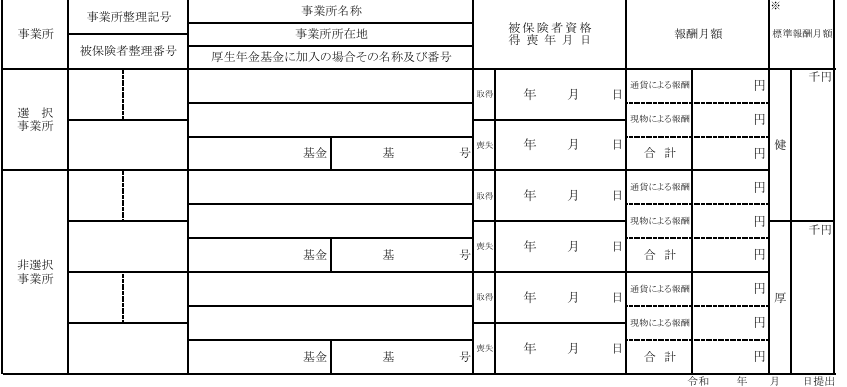

中段は事業者選択を行う欄である。両社が協会けんぽであるならば完結に税法上の主たる主従にあたる甲欄の事業者でもよいが組合健康保険がある場合はそっちを選択する。

また、両社が組合健康保険であるならば保険料率の安いほうを選択すると実際に支払うべき保険料が安くなるので最終的に手取りで得をする。

- 事業所整理記号:協会けんぽにおける事業所整理記号

例:杉並 ケマ

※この情報は社会保険担当にしか知らないので人事に確認しましょう。 - 被保険者整理番号:保険証記載の番号のこと

健康保険組合を持つ事業所に勤務することで二以上勤務届として厚生年金保険被保険者所属選択届を行う場合はこの欄は空白でも問題ない。「協会けんぽ」に加入していないため。

健康保険組合に健康保険所属選択届として提出する場合、組合によっては様式が決められているケースや二以上事業所選択決定通知書と呼ばれる書面の提出が必要な場合もあるので事前に健康保険組合の適用担当に問い合わせておくことをお勧めする。

この場合事業所整理記号は、保険証記載の記号となり被保険者整理番号は保険証の番号となる。

事業所名所と住所欄は、「日本年金機構の厚生年金保険・健康保険適用事業所情報検索システム」の公表通りに記入する。

資格取得月日には保険証記載の資格取得日を記入する。

報酬月額欄には、通貨による報酬に1か月の給与を概算で記入する。

例175000円=170000円

標準報酬月額欄は空白にしておく

最後に被保険者記入欄を埋めて完成

提出方法

提出は以下の4通りでできる。

- 郵送

- 窓口持参

- 電子申請「e-gov」

- 選択事業所経由

提出すると各事業所に「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定書と二以上勤務被保険者決定通知書が作成される」

健康保険組合によっては二以上勤務被保険者決定通知書の提出が必要になる場合もあるので確認をしておくとよい。

よくある質問(FAQ)

Q:手続きは本人が行うのですか?

A:基本的には本人が行いますが、会社側も内容を理解し、必要な情報提供や給与処理の連携が必要です。

Q:短時間勤務でも加入対象になりますか?

A:勤務時間や月収、学生か否か、企業規模によって異なります。詳細は各社の人事担当か年金事務所へ確認しましょう。

Q:前職の年休消化中も対象になりますか?

A:年休の消化期間は在籍扱い=資格喪失されていないので転職先で入社手続きつまり資格取得が行われると一時的に二以上勤務者に該当します。

Q:副業を始めた場合、すぐに届出が必要ですか?

A:副業先で加入要件を満たした場合、10日以内の届出が必要です。早めの対応を心がけましょう。

二以上勤務者に関する社会保険の取り扱いは、手続きが非常に複雑でありスーパーなどの店舗管理担当者は把握しきれていないケースが多いので本社人事担当に確認することを強く推奨する。